10月19日、今年度のラグビーエンパワメントプロジェクト(REP)の第4回目となる講義が開催されました。今回のテーマは「世界とつながる」。第1部は現在、JICA海外青年協力隊でインドネシアに派遣されている石本海斗さんが「ラグビーを通じた国際交流」をテーマにキャリア講義を行いました。

◎【第1部】石本海斗さん(JICA海外青年協力隊 インドネシア派遣中)の講義レポート

石本さんは1990年生まれの34歳。10歳からラグビーを始め、流経大柏高校、流通経済大学とラグビー部に所属。卒業後は7人制を専門にプレーするPSIスーパーソニックスでプレーしていましたが、30歳を過ぎてケガをしたことで、プレーを断念。ラグビーを普及するために、JICAに応募。派遣が決まると、1年間の準備期間があるため、その間にC級コーチやB級コーチの資格を取得。今年の4月にインドネシアに派遣されました。

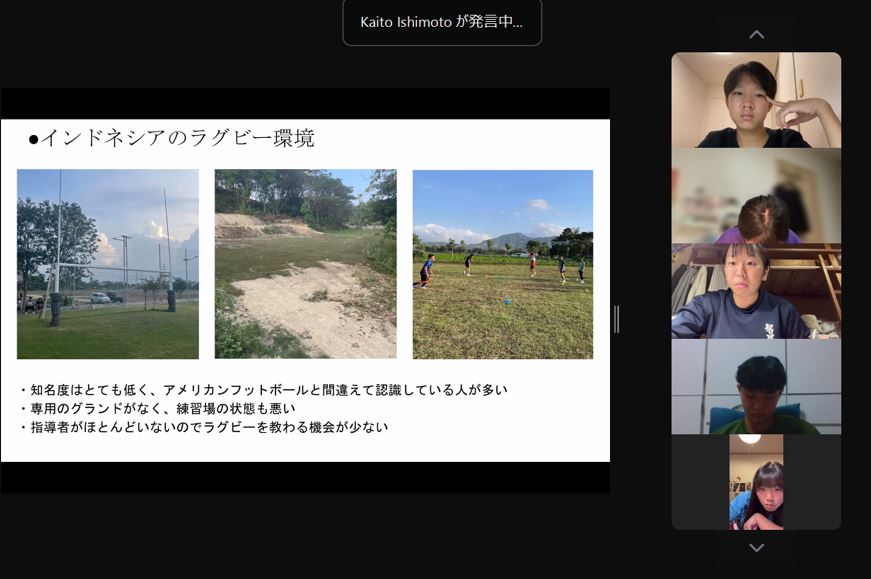

インドネシアは1万8千の島で構成され、面積は日本の5倍、人口は日本の2倍。人口の5割が30歳未満(日本は26㌫)という、若者の多い国です。現在の首都はジャカルタですが、人口が増えすぎたために、今年からヌサンタラに首都機能の移転を開始。全て終わるのは2045年という壮大なプロジェクトです。インドネシアはイスラム教徒が人口の87㌫を占め、人気のスポーツはサッカーやバドミントン。全体的にスポーツへの関心は低く、ラグビーの知名度もありません。一方で日本文化に対する関心は非常に高く、石本さんは各都市の小中高校で日本語や日本文化を伝えながら、ラグビーの普及にも努めています。滞在は2年間ですが、ラグビーを普及させること、インドネシア代表の強化、ラグビーをプレーする場所とアカデミーを作りたいと夢を語りました。

◎参加者の声(一部抜粋)

・ 「発展途上国にラグビーなどのスポーツを支援することで、国の健康的な社会形成なども手助けできるということに驚いた。国際交流にもさまざまな形があると知れた」

・ 「今まで国際協力はお金で支援するイメージが強かったけど、スポーツを通じて支援ができることを知り、国際協力についてさらに知りたくなった」

・ 「海外協力隊のスポーツ以外に関わる仕事を知ることができてよかった。スポーツの仕事が魅力的だと思っていたが、今回の講義を通して海外の人の助けになれるような仕事に興味を持つことができてよかった」

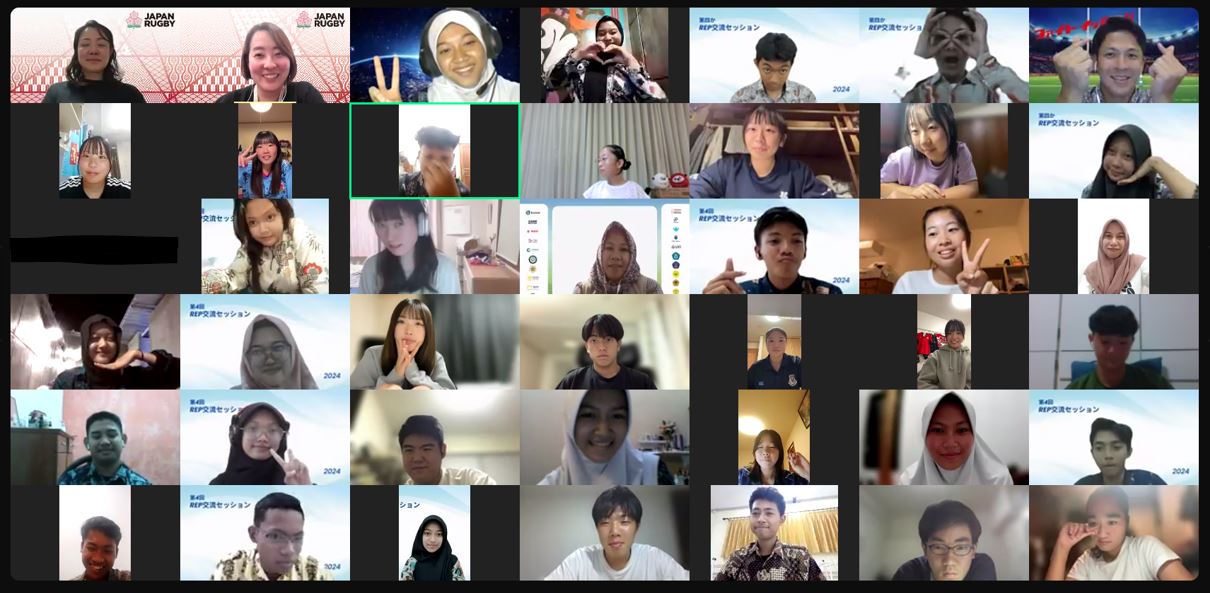

◎【第2部】インドネシアの高校の生徒との交流会

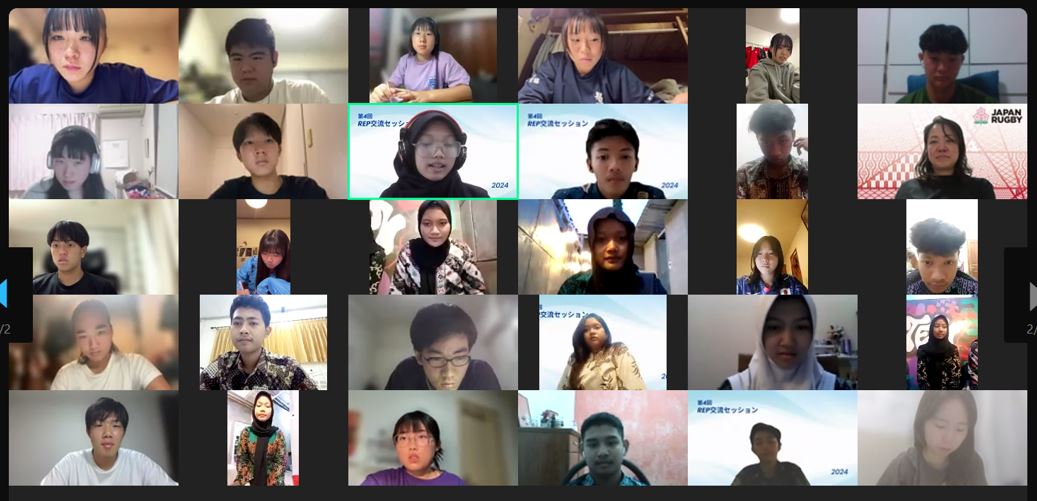

第2部は、石本さんが関わっているインドネシアの高校の生徒と、REPの参加者との交流会です。「日本への関心が高く、参加希望者もとても多かったです」と石本さん。まずは全体の交流セッション。日本からは参加者4人がREP、ラグビー、そして世界的に人気があるアニメと日本の食べ物を紹介。インドネシア側からは国を紹介するVTRの後、オリエンテーションが始まりました。慣れた様子でオンラインでゲームを進めていきます。インドネシアの高校生たちはみな明るく友好的で、今回の企画を楽しみにしてくれていたことが伝わりました。

その後は6グループにわかれて交流。現地で日本語を教えているインドネシアの先生方も参加。日本側の参加者が戸惑うと、やさしくフォローが入ります。インドネシアの高校生の関心は何といってもアニメ。鬼滅の刃、進撃の巨人、ワンピース…。次から次へとアニメのタイトルが出てきて、その熱気にたじたじとなる場面も。石本さんが講義で言われていた日本への関心の高さは、どの生徒からも伝わってきました。

一方、向こうから「インドネシアに関して何か知っていることはありますか」と質問されると、答えに詰まる場面も。「ナシゴレン(米を炒めた料理)やサテー(焼き鳥)」と答えた参加者もいましたが、彼らの日本に対する知識や関心はそれを上回るものでした。

過去3回は講義を聴く側だった参加者たちが、初めて能動的に「ダイブ」した今回のセッション。自分たちのことを伝えるのに一生懸命で、相手から話を引き出す準備までは時間が足りなかったかもしれません。

交流は20分あまり。ラグビーに関する話はあまり出ませんでしたが、日本に関心を持ってくれる海外の同年代の仲間と話せたのは、貴重な経験となりました。振り返りでも「英語が伝わらない」「調べたことが活かせなかった」といった反省が出ました。この日、学んだことを活かせる機会は、いずれまた来るでしょう。その時には、もっと会話のキャッチボールが出来ているはずです。

次回の講義は11月30日に行われます。

◎参加者の声(一部抜粋)

・ 「なかなか海外の人と関わる機会がないため、英語で話すのが苦手で困ることもあったけど、とても楽しく話すことが出来た」

・ 「初めてインドネシアの方々と話してみて、石本さんのお話通りとても親しみやすく、積極的で、もっと話してみたいと思いました。(中略)実際に英語で話してみると、自分の実力不足でスムーズに会話が進まなかったところもあるので、もっと英語の勉強を頑張り、次の機会にはもっとたくさん話ができるようにしたいと思いました」

・ 「普通に日本で生活しているだけでは出会うことのできない海外の同世代の子達と交流することが出来、自分の知見を広げることが出来ました。学校で学んできた英語が教科としてだけのものではなく、人とコミュニケーションをとるための手段であるということを再認識することが出来ました。まだ出会ったことのない人ともっともっと交流していくために英語を学び続けていきたいです」

(森本優子)