ユースリーダーシップ育成プログラム「RUCK’ed」実施のお知らせはこちら

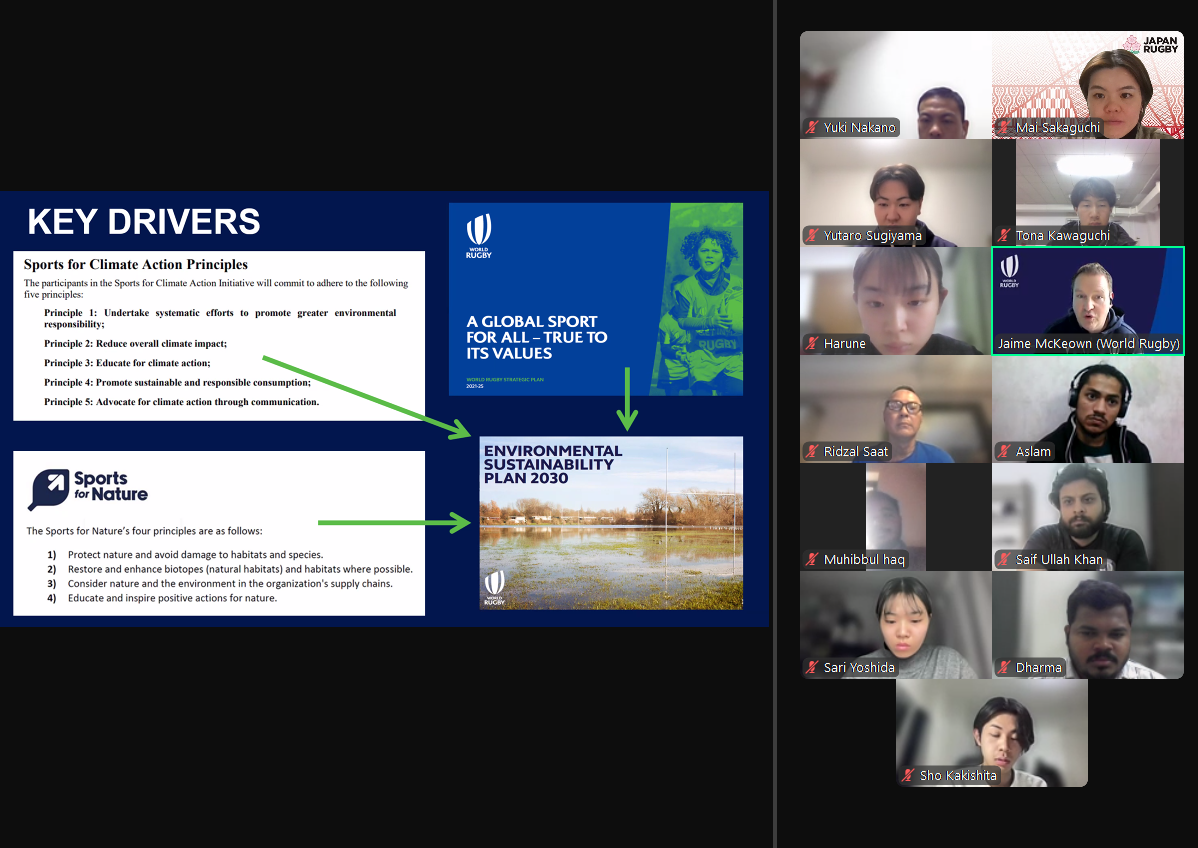

1.事前講義(オンライン)実施レポート

~ラグビーを通じた環境問題への取り組み~

1月5日、15日、22日でRUCK’ed(Rugby Uniting Changemakers for Knowledge, Empowerment, and Development)の第1回から第3回のオンラインセッションが開催されました。

RUCK’ed (Rugby Uniting Changemakers for Knowledge, Empowerment, and Development)とは

本プログラムは、日本ラグビーフットボール協会(JRFU)とマハラシュトラ州ラグビー協会(インド)によって実施されています。

JRFUでは、2011年から実施している「アジアン・スクラム・プロジェクト」の国際的なラグビーネットワークと、本年10月の「環境サステイナビリティ推進宣言」に基づいて実施されるプログラムとして、ユース世代を対象に、ラグビーを通じた環境問題への取り組み、国際的なリーダーシップ、マネジメントスキル習得の機会を提供し、各自のコミュニティでの実践活動、ひいてはスポーツによる社会課題解決への貢献を目指します。

今回の参加者は25歳前後の世代を中心に、日本とインドから合計16名(各国8名の男女4名ずつ)で構成されています。

またプログラムは、事前講義、インドでの活動、帰国後の個人プロジェクトの3部構成となっています。

事前講義では、オンラインと週末の対面セッションで、リーダーシップやマネジメント、スポーツとサステナビリティなどについて学びます。インドでの活動では、2月上旬からインドへ1週間渡航し、現地の環境NGOの視察や環境負荷の少ないセブンズの大会(Green 7’s Cup)の企画運営を通じて、ラグビーを通じた環境問題への取り組みについて、実践を通じて学びます。そして、帰国後の活動では参加者が学んだことを生かし、個人でプロジェクトを立ち上げ、実施します。

本レポートは、3回にわたって行われた事前オンライン講義に関するレポートです。

Session 1: キックオフセッション

第1回は主催である日本ラグビーフットボール協会(JRFU)、Rugby Association of Maharashtra(RAM)とファシリテーションを行うCommutiny - the Youth Collectiveの紹介から始まり、プロジェクト参加者の自己紹介を行いました。

最初に、プロジェクトの目的、今後の日程などが説明され、JRFUがアジアを中心として世界で行ってきた「アジアン・スクラム・プロジェクト」の紹介や、RUCK’edのハウスルールとして、日本、インドから多種多様なバックグランドの参加者がおり、母国語もみんなが異なる中で、参加者全員が自分らしく、安心して参加できるプログラムの場づくりをしていくために設定された5つのルール(※)が共有されました。

その後、参加者も自己紹介を行い、RUCK’ed参加の動機、何に取り組みたいかなどを共有しました。

英語でのプログラムのキックオフで、お互いに緊張した様子でしたが、楽しみながらお互いを知ることができたセッションとなりました。

※5つのルール:「Your Safe Space(みんなにとって安心して参加できる場であること)」

Session2: リーダーシップとマネジメント

第2回はリーダーシップとマネージメントをテーマに開催されました。

- What is Leadership? (リーダーシップとは何か?)

講師:Rajesh Nandan Singh Meher (Chief Operation Officer - ComMutiny)

インドで青少年への開発プログラムを展開されているComMutiny – The Youth CollectiveのRajesh Nandan Singh Meherさんからリーダーシップについての講義を行っていただきました。

リーダーシップに関する講義では、「理想とするリーダー」を挙げながら、リーダーとは何か、どの様な行動するのかなどが参加者との対話形式で共有されました。

「Leader is not a noun but a verb(リーダーとは名詞ではなく、動詞である)」と、Rajeeshさんからは共有され、リーダーとしてアクションを起こす大切さなどについて学びました。

- Leadership vs Management(リーダーシップ vs マネジメント)

講師:Saif Ullah Khan ( Partnership, Marketing & Social impact Program - Rugby Association of Maharashtra)

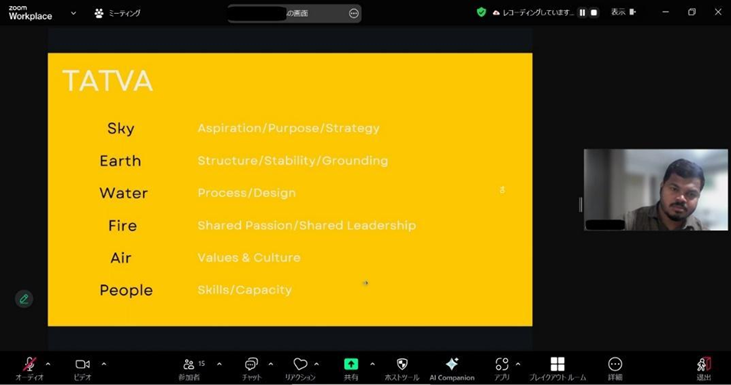

プログラム後半ではリーダーシップとマネジメントの違いと、個人のリフレクションの方法として「TATVA」という枠組みを学びました。

プログラム後半ではリーダーシップとマネジメントの違いと、個人のリフレクションの方法として「TATVA」という枠組みを学びました。

「TATVA」はヒンディー語で「要素」という意味を持ち、参加者は社会、自分自身を構成する要素として、過去の経験や自分の価値観がどう影響しているのかを振り返る方法を学びました。その後はグループにケーススタディーを実施。それぞれがいろいろな場面において、リーダーシップとマネジメントの視点からどの様な行動を取るかを、具体的な例をもとに意見交換を行いました。

参加者の声:

「リーダーという言葉は名詞でなくて動詞という言葉が印象的だった」

「セッションを通じて良いリーダーという新たな価値のある理解をすることができました。またTATVAという新しいコンセプトも私生活だけでなく仕事においても役に立つと感じました」

「自己分析の方法としてのTATVAは印象的だった」

Session3: Sport for Development/ Sport and Sustainability「開発のためのスポーツ / スポーツと持続可能性」

第3回は開発のためのスポーツと、スポーツと持続可能性を中心に講義を行いました。

今回はプログラム運営メンバーとワールドラグビー、そして日本とインドで環境問題に取り組まれている方からゲストスピーカーを迎え、講義を行いました。

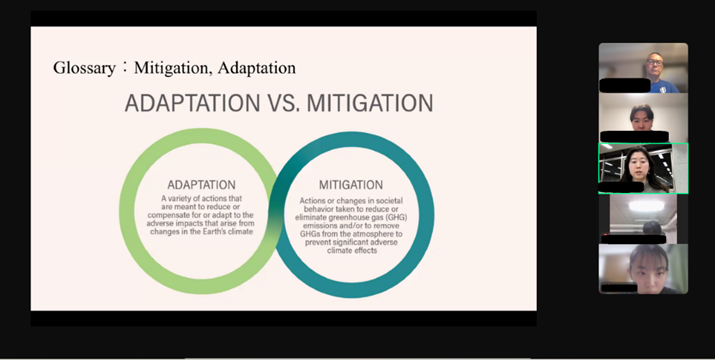

本セッションでは、参加者がGreen 7’s Cupの準備を進めるにあたり、「開発のためのスポーツ」、「インドにおける環境変動」、「日本における環境変動」、「World Rugby における環境戦略」についての情報共有が行われました。

- Sport for Development(開発のためのスポーツ)

講師:坂口麻衣(日本ラグビーフットボール協会 普及育成部門 国際協力担当)

まず「開発のためのスポーツ」では、この分野の歴史、ステークホルダーなどについて共有があり、「スポーツ開発」と「開発のためのスポーツ」の違いや、プログラムを作るにあたり、課題への理解とその中でスポーツがどう効果的に活用できるかのスコープを設定することの重要性など、参加者にとってこの分野の基礎を学ぶ機会になりました。

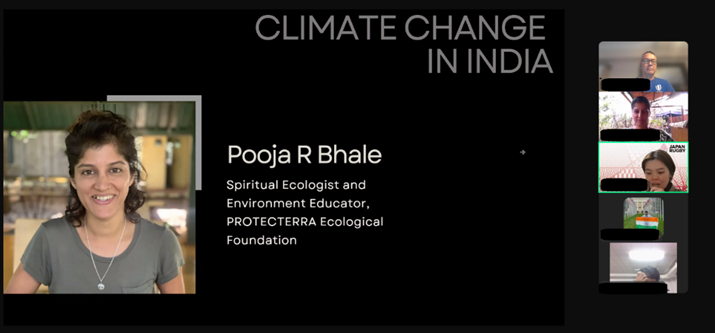

- Climate Change in India and Japan(インドと日本における環境問題)

講師:

Pooja R Bhale(Spiritual Ecologist and Environment Educator - PROTECTERRA Ecological Foundation)

高尾文子(Climate Advocate/Climate Youth Japan/ 国際基督教大学)

次に環境分野において、日本から、

- World Rugby & Sustainability(ワールドラグビーとサステナビリティ)

講師:Jaime McKeown (Sustainability, Diversity and Inclusion Manager)

最後に、World RugbyのJamie McKeownさんからWorld Rugbyのこれまでの取り組みと2030年に向けた計画についてのセッションをしていただきました。洪水、浸水など、気候変動の影響による現象がどのようにラグビーに影響するのか、ラグビーでは何ができるのかなど、実際の取り組みを踏まえながら共有されました。セッションの最後には「昨日が行動するためにはベストタイミング、次のベストタイミングは今」という言葉を送って頂き、印象深いセッションとなりました。

その後はインドで実際にアクティベーションを行うGreen 7’s Cup の説明とユースリーダーの役割について説明があり、アイデアのブレインストーミングを実施。

参加者は「コミュニケーション・広報」と「サステナビリティアクティベーション」の2グループに分かれ、当日大会の運営に携わります。

今回のセッションはプログラムの内外から多くのスピーカーを招き、ラグビーのみならず、日本、インドにおける環境変動など新たなことを学ぶ時間が多いセッションとなりました。

参加者の声

「適応と緩和、ワールドラグビーの持続可能計画などを通じて、今後のプロジェクトを実行するための軸や考え方など理解することができました」

「ラグビーがすでに社会問題解決に貢献していることを知ることができた。また、思いやりが社会問題に取り組むうえで大事なことだと思いました」

「地球温暖化は世界各国のみならず世界全体で大きな影響を及ぼす問題で、早急な行動が必要だと感じました。すでにワールドラグビーが環境問題に取り組んでいることを知り、心強く思いました」

この後、インド渡航前最後のプログラムとして、日本参加者は対面で、インドからはオンラインで参加のハイブリットプログラムを行います。

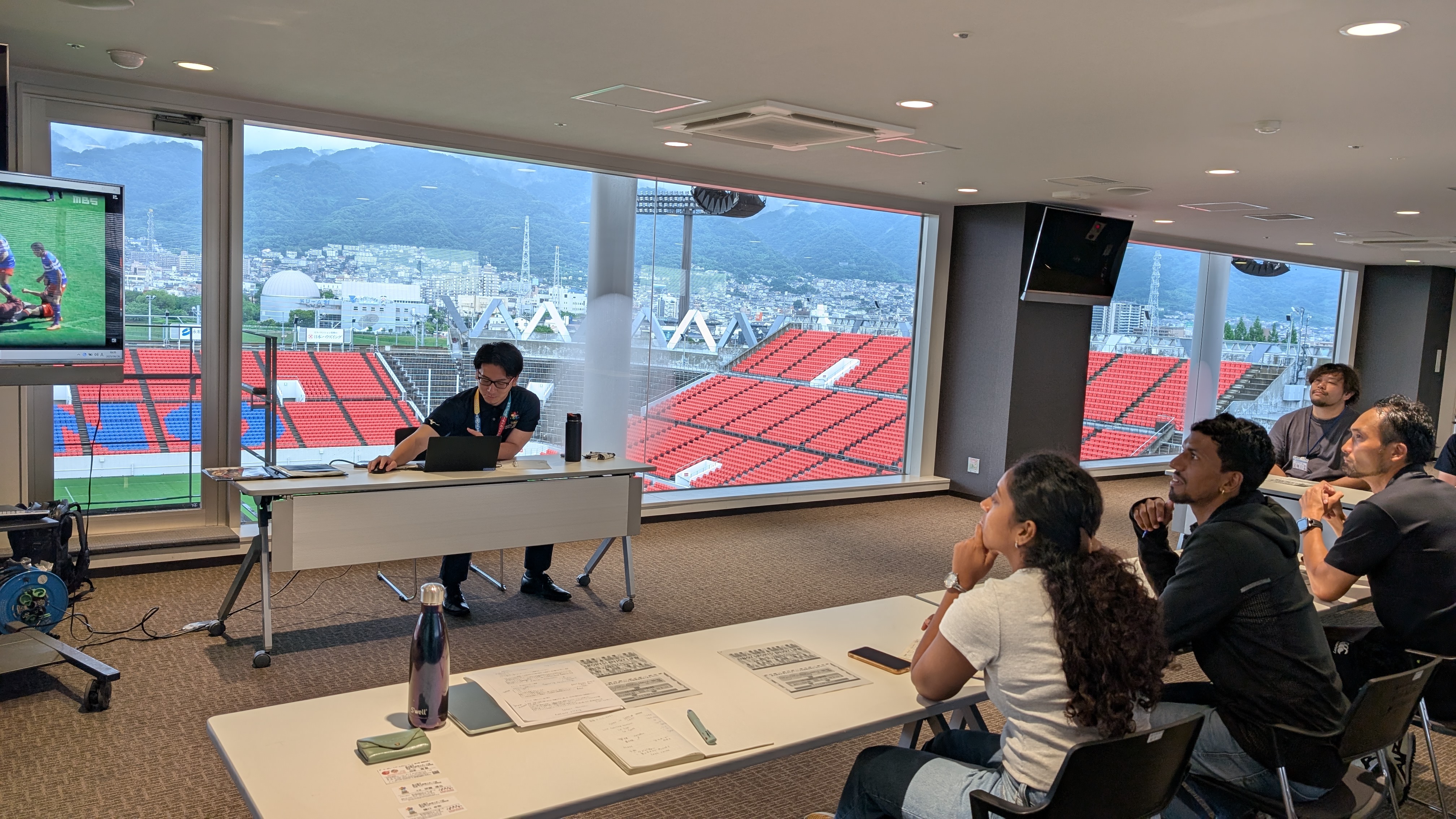

2.事前講義(ハイブリッド)実施レポート

~ラグビーを通じた環境問題への取り組み~

1月26日にRUCK’ed(Rugby Uniting Changemakers for Knowledge, Empowerment, and Development)の第4回のセッションが実施されました。

日本の参加者は対面、インドの参加者はオンラインの参加のハイブリットで行われ、25日はフレンドリーマッチの大会運営、26日は講義とグループワークが行われました。

Session 4: ①FOR ALL ミニ・ラグビーフレンドリーマッチ運営

本プログラムにはラグビー経験がない参加者もいるため、日本のからの参加者はインドでGreen 7’s Cupの大会運営に向けて、25日はラグビーの大会運営を学ぶために小笠山総合運動公園エコパスタジアム(静岡県袋井市)にて、「FOR ALL ミニ・ラグビーフレンドリーマッチ」に運営メンバーとして参加させて頂き、アナウンスから記録係、緊急時のメディカル対応など幅広い業務を経験しました。

その後は今までの第1回から3回のセッション振返り及び「TATVA」を用いた自己分析の結果を共有しました。

Session4: ②Sport and Sustainability (スポーツにおける持続可能性)

翌日26日は午前は日本人参加者のみ、午後からはインドとのハイブリットでプログラムを実施しました。この日は、チームビルディングと2名のゲストスピーカーから講義をして頂きました。

- Voice of Youth (ユースの声) ※日本人参加者のみ

講師:高尾 文子(Climate Advocate/Climate Youth Japan/国際基督教大学 - 公共政策・社会研究修士課程)

第3回に引き続き、高尾さんに講師を務めて頂き、気候変動やユースとして活動することに関する講義をしていただきました。

国際的な場でユースを代表する心構えをはじめ、世界における環境問題への取り組みの状況を知る貴重な機会となりました。

また、実際の生活における参加者個人のCO2の排出量を確認する場面では、予想していたよりもCO2を排出している結果となり、行動を見直すきっかけになりました。

- Activation in JAPAN RUGBY LEAGUE ONE(ジャパンラグビー リーグワンにおける取り組み)

講師:野田 朝子(RICOH BlackRams Tokyo 広報担当)

実際にリコーブラックラムズ東京が取り組んでいるラグビーを通じた環境問題への取り組みを紹介して頂きました。

「Be a Movement」というVisionをもとに、コニュニティの一員として活動を行う、ブラックラムズさんの活動から、社会課題の解決に貢献できるアクションをどうつくるかを学びました。

環境や地域活性化など様々な取り組みを行っており、実際の取り組みを学ぶことで、参加者にとっては大きな学びとなりました。

- Activation sharing & Feedback session(アクティベーション共有とフィードバック)

最後はインドでのGreen 7s Cupで行うアクティビティのアイディアのブレインストーミングを広報・プロモーションとサステナビリティアクティベーションの二つのグループに分かれて実施しました。その後は全体への共有を行い、インド渡航前の最後のセッションとなりました。

3.インドでの活動実施レポートについて

~ラグビーを通じた環境問題への取り組み~

1月上旬から始まったユースリーダーシッププログラム「RUCK’ed(Rugby Uniting Changemakers for Knowledge, Empowerment, and Development)」は、3回のインドとのオンラインセッション、日本人参加者のみでの対面式セッション1回を1月下旬に終え、2月3日~9日にインドでの対面プログラムを実施しました。

約1週間、日本とインドから参加者各6名の計12名がプネーに滞在しました。プネーはマハラシュトラ州にあり、首都デリーから南へ1,400kmのところに位置します。現地ではそれぞれが、自己分析をはじめとして、自分自身のリーダーとしての資質をプログラムを通じて育みました。同時に、現地で開催された7人制ラグビーの大会「Green 7’s Cup」を通して環境問題へのアプローチを学び、考え、アイディアを実施しました。

インド渡航中の活動については、RUCK’ed ユースリーダーによるレポートを掲載させていただきます。

RUCK’ed ユースリーダー:杉山優太朗、谷川陽音、吉田早李、柿下昌、川口十南、佐久間萌絵

4.インドでの活動実施レポート 【リーダーシップ講義】

RUCK’edプログラムでは、オンラインでのセッションも含めて、ただ単に知識を獲得するのではなく、「自分自身を知ること」に重点を置いたセッションが多くありました。普段の生活では考えないようなテーマにも向き合い、自分の価値観や思考の癖、リーダーシップスタイルについて深く掘り下げる機会となりました。

- TATVAの共有

「TATVA」とは、自分の価値観や問題解決へのアプローチ、長期的なビジョンを明確にするためのワークです。このセッションでは、日常生活ではなかなか考えることのないテーマにじっくり向き合い、自分が大切にしているものを言語化することができました。

- リーダーシップの学び

リーダーシップとは「引っ張ること」なのか、それとも「支えること」なのか、それとも他にやり方があるのか。さまざまなアクティビティを通じて、リーダーシップの多様な形を体感しました。ただ理論を学ぶのではなく、実際に動いてみることで自分に合ったリーダーシップのスタイルを模索することができました。

- レスポンススタイルの理解

人は決断や判断を求められたときに、どのように反応し行動するのか。このセッションでは、自分の「レスポンススタイル」を分析し、普段の行動や考え方の癖を客観的に見つめ直しました。

- Iceberg Model

氷山の大部分は水面下に隠れていてほんの一部分しか見えないように、人の価値観や行動の背景には「目に見えない要素」が多く存在します。このモデルを活用し、各々が感じている問題意識について深く掘り下げることで、帰国後に取り組むべき「パーソナルプロジェクト」の方向性をより明確にしました。

- セルフリフレクション

インド滞在中は、毎日セッションの終わりに今日学んだこと、考えたこと、感じたことを一人ずつ共有する時間がありました。さらに、朝のセッションの冒頭では、前日の振り返りを行いました。このプロセスを繰り返すことで、自分の考えを言葉にする力が鍛えられ、学びの定着にもつながりました。ただ体験するだけでなく、「なぜそう感じたのか?」を掘り下げることが、成長にとって重要だと気づきました。

そしてこの時間は英語でのコミュニケーションが少しずつスムーズになるきっかけにもなりました。最初はなかなか英語をうまく話せず、発言することに自信が持てませんでした。しかし、毎日少しずつ自分の考えを英語で伝える機会があったことで、徐々に発言するハードルが下がり、最終的には積極的に意見を共有できるようになりました。「完璧な英語でなくても、伝えようとすることが大事」ということを実感しました。

- パーソナルデベロップメント

「Iceberg Model」を活用し、帰国後に取り組みたいパーソナルプロジェクトのブラッシュアップを行いました。一人で考える時間はもちろん大切ですが、グループでフィードバックをし合うことで、客観的な視点や新たなアイデアを得ることができました。他のメンバーが持つ問題意識やアプローチを知ることで、自分の視野も広がり、より具体的なアクションプランを描くことができました。

- チームビルディング

言葉を使わずにチームで迷路を突破したり、制限付きのルールの中で川を渡ったりといったアクティビティを通じて、言葉だけに頼らないチームワークの大切さを実感しました。そして特に印象的だったのは、「チームの中での自分の役割」を発見するプロセスです。リーダーとして前に立つ人もいれば、周りを観察しながら調整役を担う人も必要であって、それぞれが異なる強みを活かすことで、チームとしての力が発揮されることを体感しました。

参加者の声

「パーソナルプロジェクトについてより深く考えていく中で無力感を覚えることもあったが、今の自分にできる小さなことが未来につながっているということを常に心に留めておくことが大切だと感じた」

「言葉を使わずにチームで協力するアクティビティを通じて、リーダーシップスタイルやコミュニケーションの新たな視点を学んだ」

5.インドでの活動実施レポート 【環境問題学習】

現地では、環境への取り組みを実践している団体への訪問を通じて、環境問題へのアプローチの一例を学んだり、草の根の活動がどのようにして発展してくのかなどを学びました。この訪問での学びを生かして、「Green 7’s Cup」におけるアクティベーションプランの発展させたり、新たなステークホルダーを獲得することでソーシャルインパクトを拡大させたりすることができました。

- NGO Vasundhara Abhiyan Baner(植林体験)の訪問

派遣先であるプネーの郊外の丘、Baner-Pashan Hillにて、植林活動を通じて環境問題に取り組むNGOを訪問しました。

同地は「かつて大規模な掘削活動によって丘そのものが失われる危機にありましたが、市民活動によって開発が中止された背景を持つ」と共同創設者の方は話します。

同団体の20年近くに及ぶ活動によって、緑豊かな丘になりつつありますが、元来は植物の生えていない土地でした。その土地に、どのようにして植物を植え、維持し、そしてどのようにそれが社会に影響を及ぼしていくのかを、学ぶことができました。特に森林率の高い日本からの参加者にとっては、普段は当たり前に存在する森林の意義と、森を増やすことの難しさを認識するきっかけともなりました。

実際に、プロジェクトメンバーで一株の植林活動にも参加させていただきました。この植林も、「Green 7's Cup」における取り組みも、とても小さな一歩です。しかしその一歩の継続が、やがて街のランドマークである森をも生み出すことを目の当たりにし、自身が行うアクティベーションの意義について、再考する機会ともなりました。

- Protecterra Ecological Foundation(環境配慮型ファーム訪問)の訪問

自然との調和や環境問題を目指して、環境教育を中心に人々の意識啓発と行動変容に取り組むNGOへの訪問を行いました。

大会参加者への環境教育と、その先の行動変容をメインターゲットとして設定した「Green 7's Cup」におけるアクティベーションに向けて、より具体的なアプローチ方法について、NGOの設立者であるPooja氏から学びました。またインドにおける環境問題の現状についても理解を深め、地球規模の問題である環境問題を、地域に即したアプローチで取り組む足掛けとなりました。

現地で学んだことをすぐにアクションプランに反映させるべく、ファームのスペースをお借りして、参加者同士での議論も行いました。

参加者の声

「(森を増やさなければいけないなか)植林をしても牛に食べられてしまうというジレンマに難しさを感じた」

「草の根活動の意義を知り、自分たちの活動に自信を持てるようになった」

「日本の研究者のメソッドが植林で活用されていて驚いた」

6.インドでの活動実施レポート 【Green 7’s Cup】

リーダーシップ講義を通して学んだこと、さらに環境問題学習から学んだことを基にして、インド・プネーでのラグビー大会を通じて環境問題に取り組みました。大会は午前・午後の部で構成されており、午前はタッチラグビー(U14/ 男女)、午後はセブンス(シニア/ 男女)の開催となりました。

- Green 7’s Cup Planning

出国前より、PRチームとサステナブルチームに分かれ、PRチームはSNSなどを通じてどのようにこの大会を盛り上げるかを、サステナブルチームは大会の中で参加者にどのような形で環境問題について学んでもらうかを考えました。実際にインドに来た後、それをより具体的に話し合いながら決めていきました。

- Action Plan for Green 7’s Cup(アクションプラン)

大会当日は主に以下の4つのこと通じて環境問題に取り組みこととしました。

①環境に優しい食事提供

②ごみステーション設置

③ごみ展示

④ゲーム

これらの取り組みを通じて、参加者に環境問題をより身近に感じてもらいたいと考えました。また、「Green 7’s Cup」の開催概要や目的、当日の試合の様子などをSNSを通じて発信することにしました。さらに相乗効果としてプログラム期間中に訪問したNGO のVasundhara Abhiyan Banerと協力することにしました。それは今大会で記録されたトライの数だけ植林するという取り組みです。

- 当日実施したことと当日の様子

1.使い捨て容器やプラスチックを使用しない形での食事の配布

環境にやさしい形での食事の配布です。包装にプラスチックが使われていない朝ごはんや、ステンレスのプレートを用いたお昼ごはんを用意します。ラグビー大会では多くのごみが出るため、できるだけそのごみを減らすことを目的としています。

2.分別ステーションの設置

大会では分別ステーションを設置しました。当初は「Dry Waste」「Wet Waste」「Plastic Waste」と3種類分別となっていました。インドでは本来はペットボトルはプラスチックごみということですが、さらに一歩踏み込んで「Plastic Waste」を「Plastic Bottle」にまで分け、4種類のごみ箱を設置しました。そしてプログラム参加者が子ども達と一緒になって分別を行い、ごみの種類を理解してもらうように心がけました。分別したごみは、リサイクルを行うNGOに引き渡すことでリサイクルすることができ、ごみの削減に繋がりました。

使い捨て容器を使わないことや、ごみの分別やリサイクルを行うことは、マハラシュトラ州ラグビー協会(RAM)にとっても初めての取り組みでしたが、学んだことを生かし、できるアクションを形にして実践することで、今回実現をすることができました。

3.ごみの分解に関する展示

スタジアムの空きスペースを利用して、ラグビーで使うものや日常で使うものが捨てられて自然に分解されるまで何年かかるのかを示した展示を行いました。さらにサステナブルチームから参加した子どもへ直接説明を行い、理解が深まるよう働きかけましたした。

4.ゲームの実施

ごみ箱とごみに見立てた籠とボールを準備し、ごみ(ボール)をごみ箱(籠)にいれるゲームを実施。ごみを入れることができた参加者には、普段使うものが自然に分解されるには何年かかるか、という展示内容をクイズにして出題することで、ごみや消費行動について考えてもらうきっかけとすることができました。

楽しく学ぶことで、当日は人気のアクティビティとなり、多くの子ども達が楽しんでくれました。

7.インドでの活動実施レポート 【インドでのプログラムを終えて】

- プログラムを通じて、環境問題への地域ごとの異なるアプローチや、植林活動など草の根レベルでの持続可能な活動の継続がもたらす影響を深く学びました。また、毎日のセルフリフレクションを通じて、経験を内省し、学びを言語化する力が鍛えられました。特に英語での発信力が向上し、「完璧でなくても伝えようとすることが大事」だと実感しました。最初は自信がなかったものの、積極的に発言するうちに、自分の意見をしっかり表現できるようになりました。大会当日は、ごみ分別の徹底や環境配慮型の食事提供、展示・ゲームを通じて、参加者が環境問題をより身近に感じられるよう工夫しました。学びを実践へと落とし込み、環境への意識を広げるための小さな一歩を踏み出せたと感じています。

- 今回のプログラムを通じて、環境問題に対して「意識する」だけでなく、「具体的な行動を起こすこと」の大切さを学びました。大会当日は、使い捨て容器を使わずにステンレスプレートで食事を提供する、参加者へごみの分別を呼びかける、展示やゲームを通じてサステナブルな取り組みについて伝えるなど、持続可能な方法を実践することができました。

- 環境は、身体的だけでなく、精神的にも自分自身とつながっていることを体感しました。自分の価値観を疑い、色々な価値観を共感できずとも積極的に理解することを通して、価値観に正解のない環境をつくることが、環境問題を解決する助けになると知りました。自分にできることを考え、大会で実行できた経験は、たとえ小さなコミュニティーでも影響を与えることの意義と楽しさを感じさせてくれました。

1週間という短い期間で、自己について、環境について学び、学んだことを生かしてラグビー大会の企画から運営まで行うという非常に密度の濃いプログラムとなりました。大会当日は多くの子どもが展示物の前に集まっている様子や、ゲームを楽しむ様子が見られました。私たちも、参加者の子ども達と日本文化について話したり環境問題について説明したりしながら、様々なコミュニケーションをとる機会となりました。

今後はこの学びを生かして、それぞれのプロジェクトを立ち上げ、日本でどう活かすか、どうアクションに移していくかを考えていきます。

8.リコーブラックラムズ東京 ユニバーサルデー ボランティア活動

本活動は、ラグビーを通じたユースリーダーシップ育成プログラム「RUCK’ed」での学びを社会に還元するため、帰国後の活動として、3月30日にリーグワンでリコーブラックラムズ東京(以下、ブラックラムズ東京)のホストゲームで実施された「ユニバーサルデー」にRUCK’edユースリーダーが参加。イベント運営のボランティアとして、スタジアム外のイベントエリアで来場者対応や、障がいのある子どもたちと関わる体験型プログラムの補助を行いました。

聴覚・視覚障害者向けの支援技術を用いた先進的な取り組みにも触れることができ、誰もがスポーツを楽しめる環境づくりへの理解を深める貴重な機会となりました。

当日の様子について、RUCK’edユースリーダーによる活動レポートを掲載させていただきます。

RUCK’ed ユースリーダー:杉山優太朗、谷川陽音、吉田早李、柿下昌、川口十南、内田萌奈

■ スタッフミーティング

当日は、スタッフミーティングにも参加させていただき、イベント全体の動きや注意事項などを共有していただきました。

そこで、ブラックラムズ東京のスタッフの方々が、このユニバーサルデーに向けてどのような思いを持ち、どれほど丁寧に準備を重ねてきたのかということを直接伺うことができ、運営に対する責任感や情熱に強く心を動かされました。特に印象的だったのは、これまでブラックラムズ東京が地域に根ざして続けてきた活動の積み重ねや、その取り組みが今回の試合観戦という形でようやく実を結び、初めてスタジアムで試合を観ることができたという方々のお話です。自分が当たり前だと思っていた観戦体験が、実は多くの人にとっては高いハードルのあるものであること、その現実に思いを馳せ、どうすればその壁を少しでも取り除くことができるのかを考えるきっかけになりました。

ミーティングに参加させていただき、聴覚、視覚障がいや全介護が必要な方の存在を再認識し、考えるきっかけになりました。存在をただ認識するだけでなく、自分にできることを他者へ働きかけ、こういう時はどうするのだろうと思いを馳せる大切さについて、ブラックラムズのこれまでの日々の地域における活動や、普段スタジアムでの観戦が難しく今回の試合観戦をとても楽しみにしている方のお話などから、気づかされました。

■ ボランティアミーティング

ブラックラムズ東京公式ボランティア『Ramgelist(ラムジェリスト)』のミーティングでは、来場者との関わり方や簡単な手話などを学びながら、共通のマインドセットを確認しました。役割ごとに分かれての話し合いを通じて、それぞれが当日の動きを具体的にイメージできるようになりました。

「ラムジェリスト」の存在は、非常に心に残るものでした。ラムジェリストの皆さんはサポート要員としてのみではなく、クラブの理念を体現する“仲間”として活動しており、来場者への声かけや自然な気配りを通じて、イベント全体の温かい雰囲気をつくり出していました。

世田谷区を盛り上げたい、手話を活かしたいなどボランティアの方がそれぞれ思いを持って参加していて、よく使う手話を教えていただいたことで手話へのハードルが下がりました。また、相手に楽しんでもらうにはまず自分が楽しむことが大事であって、ユニバーサルデーだからといって何か特別な対応をするのではなくいつも通り活動すること、それが最終的に目指したい姿だというお話に共感しました。

Ramgelist(ラムジェリスト)のミーティングでは、簡単な手話を共有いただきました

Ramgelist(ラムジェリスト)のミーティングでは、簡単な手話を共有いただきました

■ マッチデープログラム配布、ブース体験

当日は、来場者にマッチデープログラムを配布し、スムーズなご案内ができるようサポートしました。また、視覚障がい者の見え方を体験できるゴーグルを装着してのパス体験や、パラリンピックに5度出場し3度金メダル獲得されている柔道家の藤本聰さんに白杖の使い方を教わり、障害物を避けながら歩く体験ブースにも参加。自分たち自身がまず“知る・感じる”ことで、その大切さを来場者へ伝えるサポーターとなる意識を持って活動しました。

来場者は小さい子どもから高齢者まで様々で、ユニバーサルデーであることを知らずに来た方もいて、幅広い年齢層かつ無関心層へのアプローチという点では、アナログのパンフレットは有効であると感じました。

白杖を用いた体験では、事前にブロックの位置を把握しながらも、いざ目を閉じて体験してみると少しずつしか進むことが出来ず、視覚障がいの方の外出への心理的不安に気付かされました。また、弱視の中でも見え方にグラデーションがあることをゴーグル装着を通じて体感することができました。当事者目線で考えるきっかけをつくるために、こういった体験型ブースの実施はとても有意義であると感じました。

ご来場のお客さまへマッチデープログラムを配布してご案内

ご来場のお客さまへマッチデープログラムを配布してご案内

ゴーグルを装着して弱視環境でパスを体験するコーナー

ゴーグルを装着して弱視環境でパスを体験するコーナー

白杖を用いてブロックを避けながら歩いている様子

白杖を用いてブロックを避けながら歩いている様子

■ メディアツアー

メディアツアーでは、メディア関係者向けに行われるブース説明に参加し、障がい者支援のための最新テクノロジーについて学びました。特に、AIを活用した歩行支援アプリや電動車いすなど、障がい者の生活をサポートする革新的な技術について深く理解する貴重な機会となりました。

最新テクノロジーの実用性に感動しながら、自分がこのテクノロジーをさらに広めるためにできるアプローチや、自分の関心領域への応用を考えるきっかけとなりました。テクノロジーがどれだけ発展しても、人の心や街の仕組みがそれに寄り添い、対応していなければ、安心して利用できないという課題があることに気づかされました。

会場内の車いす席エリアについて把握し、お客様をお迎えします

会場内の車いす席エリアについて把握し、お客様をお迎えします

スマホカメラからAIが障害物を判別し、音声読み上げで利用者に伝えるサービス

スマホカメラからAIが障害物を判別し、音声読み上げで利用者に伝えるサービス

(実際は首にかけたスマホホルダーを使うことで手を塞がずに使える)

最後に、実際に試合観戦もさせていただきました。

多くの観客が集まるスタジアムの熱気の中、障がいの有無を問わず、誰もがスポーツを楽しめる空間がそこに広がっており、まさに「ユニバーサル」な瞬間が形になっているのを感じました。音声解説やスタジアムMCのテキスト配信サービスなど、様々なサポートが随所に用意されていて、一人ひとりの体験を大切にする姿勢に心を動かされました。

特に印象に残っているのが、株式会社リコーが提供する聴覚障がい者向け字幕サービス「Pekoe(ペコ)」の導入です。これは試合の内容や周囲の案内をしているスタジアムMCの音声をリアルタイムで文字情報として提供するもので、情報のバリアを取り除く取り組みの一つです。自分自身の大学での取り組みと共通していて、このようなサービスをさらに広めていくために、私達にできることを考えていきたいです。

聴覚障がい者向け字幕サービス「Pekoe(ペコ)」で試合を実況している現場の様子

聴覚障がい者向け字幕サービス「Pekoe(ペコ)」で試合を実況している現場の様子

試合会場にて

試合会場にて

ご参考:当日のユニバーサルデーの様子は、J SPORTSラグビー【公式】YouTubeチャンネル「リコーブラックラムズ東京 ユニバーサルデー レポート|ラグビーわんだほー!#rugby」でも紹介されています。

外部サイトに移動します:https://www.youtube.com/watch?v=btb6FRhgBY8

9.来日レポート

JRFUの国際協力事業として、2025年2月にインド・マハラシュトララグビー協会と行った、ラグビーを通じたユースリーダーシップ育成プログラムRUCK'ed。

2025年6月23日(火)~7月1日(火)にRUCK’edの参加者である、Ruchi Shetty(マハラシュトラ州 女子代表選手)とPankajkumar Singh(マハラシュトラ州ラグビー協会 スタッフ)の2名が来日し、日本のラグビーの普及とラグビーを通じた街づくり、コミュニティづくりなどを学びました。

Day1

兵庫県ラグビー協会に訪問し、兵庫県協会の中期戦略、普及育成の活動について伺った後、英語でタグラグビーのセッションに参加しました。

タグラグビーに実際に参加し、普及におけるタグラグビーの役割について、楽しみながら学びました。

タグラグビーに実際に参加し、普及におけるタグラグビーの役割について、楽しみながら学びました。

「インドではタッチラグビーが主流だが、日本ではタグラグビーの取り組みを見ることができ、タグラグビーが普及の視点でとても大きな可能性があると感じました」

Day2

東大阪市のラグビーを通じた街づくり、共生社会の実現の取り組み

くすのきこども園でのタグラグビーセッションに参加し、子どもたちへのクラスでは、スキルよりもラグビーの楽しさにフォーカスした指導を見学しました。 その後、東大阪市花園ラグビー場へ移動し、東大阪市のラグビーを通じた街づくり、共生社会の実現の取り組みについて学びました。

「自治体、コミュニティ、企業など、ビジョンを共有できる様々な団体と一緒に取り組んでいくことが大切だと思った。『ラグビーのまち』の取り組み、コミュニティでの取り組みなど、日本でのラグビーはスポーツであるだけでなく、社会の一部であると感じました」

1日の最後には大手門学院大学女子ラグビー部VENUSの練習に参加。一緒にラグビーを楽しみました。

1日の最後には大手門学院大学女子ラグビー部VENUSの練習に参加。一緒にラグビーを楽しみました。

Day3

リーグワン・ブラックラムズ東京を訪問

東京に移動し、ブラックラムズ東京の地域での取り組みや、チームの運営についてお話を聞きました。

「ラグビーが今ほどメジャーでない時から、コミュニティ活動などを続けていたことが、ラグビーW杯成功などをきっかけに、今の日本ラグビーに繋がっていることを学びました。インドも今は、ラグビーはマイナースポーツですが、スポーツの発展に向けて、今からできる準備をしていくことの大切さを学びました」

秩父宮ラグビー場では、翌日に行われる『リポビタンDチャレンジカップ2025 JAPAN XV vsマオリ・オールブラックス』の会場を視察しました。

その後、日本ラグビーフットボール協会を訪問し、自分たちのインドで行っている活動と、ここまでの日本で学んだことの共有、意見交換を行いました。

Day4

この日は筑波大学の山口拓助教授と打ち合わせを行いました。アカデミックな視点から、スポーツと開発について、意見交換と、プログラムの実施の上で、いろいろな視点からのインプットを行うことの重要性を学びました。

その後、『リポビタンDチャレンジカップ2025 JAPAN XV vs マオリ・オールブラックス』を観戦しました。 「大会運営の入念な準備から当日の緻密な運営まで、きちんと文書化し、フィードバックをもらって改善していくことはとても重要だと思った。会場でJAPAN XV vs マオリ・オールブラックス戦を見たときは言葉を失うような感動を覚えました!」

Day5

再び関西に移動し、関西ミニ・ラグビージャンボリー交流大会と関西ラグビーフットボール協会100周年記念試合 東西学生対抗戦を観戦しました。

代表戦とは違う熱気、迫力のそれぞれの試合を観戦し、日本の異なるカテゴリーのラグビーを学び、楽しみました。

Day6

最終日は島津製作所で、同社ラグビー部、島津Breakersの地域での取り組みや、企業のラグビー部としての活動について学びました。

最後にこれまでの学びや、今後のインドでのラグビー普及や活動の取り組みについて共有しました。

最後にこれまでの学びや、今後のインドでのラグビー普及や活動の取り組みについて共有しました。

今後に向けて

「今回学んだことを生かして、今後は、タグラグビーの普及や、企業や政府の仕組みをより学び、自治体など様々な組織とラグビーの普及に取り組んでいきたいです。日本のラグビーの歴史や取り組みを学び、ラグビーはスポーツであるだけでなく、文化であることを学びました。私達もスポーツの普及だけでなく、ラグビーの文化を作っていきたいと思います」

この度訪問させていただいた皆様、ありがとうございました! 2人はインドに帰国後、ラグビーの普及とラグビーを通じたよりよい社会づくりを目指して、活動を行っていきます。